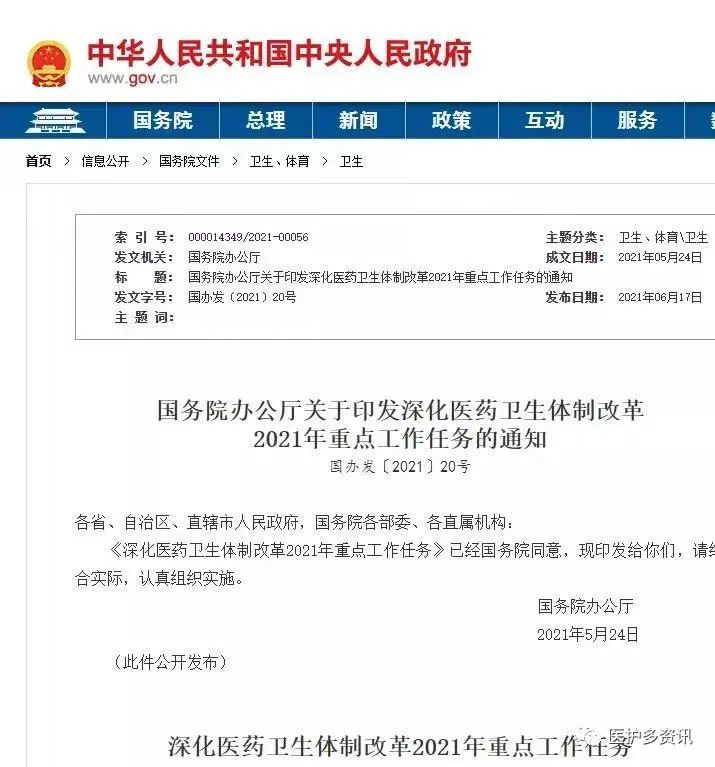

近日,国务院办公厅发布了《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》,明确了两点:

1、医务人员职称评价制度改革,今年必须落地实施!

2、对医务人员的职称评价,要突出实践能力业绩导向,鼓励卫生专业技术人员扎根防病治病一线。

1986年我国开始实行医疗卫生技术职称制度,将医务人员进行技术水平标签化,分为三六九等。

这一制度实行三十多年来,应该说,有一定积极意义。但是,也越来越发现存在诸多问题和弊端。

医务人员工资分配严重依赖于职称,而职称一劳永逸,犹如一潭死水,无法真正调动广大医务人员的积极性。即使实施了多年以久的阳光绩效工资,事实证明,也被职称裹挟,丝毫起不到激励作用。

在这种制度体系下,完全是“按职取酬”,而不是按劳分配。也就是说,只要高级职称评上了,干不干都一样,只要对得起自己的良心就行。

所以,针对这一现象,医疗界许多有识之士,纷纷发声质疑。

知名心脏专家胡大一认为:“职称评审要有区分,当医生不要重SCI而是重临床,晋到主治医生就行了,别再搞副正主任医师了。”

火箭军总医院副院长姜卫剑也指出:“对于一个医生来说,做到主治医生其实就是一件非常了不起的事情,而在中国的主治医生只是一个中级职称,让主治医生的职责大打折扣,我们目前的职称制度是一种培养懒汉的工程,必须要改革。”

很多在论文上长袖善舞的医生凭借发文章、搞个自然课题,就能轻松搭上直通车晋级正高。而很多兢兢业业干了几十年的医生由于论文门槛无法突破,临床水平再高也只是副高,甚至只是一个主治。现实中,经常会出现一些荒唐至极的场面,正教授坐在评委席上,点评他的副教授老师讲课讲得够不够好。

严重的利益捆绑必然会导致论文造假问题。也因此,中国论文造假最多的地方就在医院,中国造假撤稿最多的也是在医院。

2017年那次524名医生集体论文造假事件,轰动一时,令人震惊。那次那么多的医生,为什么要集体论文造假?原因很简单,身为体制内的医生,你技术再强,病人再认可,那只是一个口碑,没有含金量,只会让你能者多劳,而多劳又并不多得。同时,高职称不仅是高收入,而且还是体制对你价值的一种认可,你没有论文,职称上不去,工作辛苦待遇差不说,长时间发不出文章,拿不到自然基金,在一些大医院,还很有可能要面临调离医疗岗位。这才是真正的痛点,也是论文造假的真正原因。

所以,白岩松在评价那次论文造假事件时,毫不客气的直指病灶。他说:“如果看一千个病人不抵发表一篇论文的话,那伤害的会是许多埋头于临床一线实干医生的积极性,侵害了他们的正当权益。使他们感受不到人生的认可,价值的体现,使他们心怀冤屈与不平。如果医生们感受到的都是不公平,那么他们何以以公平的思想,公平的心态去对待病人?”

白岩松作为央视资深时评主持人,眼光是明锐的。一直以来,关于医疗卫生公平的问题,人们往往只关注对医疗健康水平的公平,而忽略了医务人员之间薪酬分配的公平。

毫无疑问,医生学术造假当然不对,但不容回避的现实是,如此大规模学术造假的背后,畸形的医生评价和医院评审标准,难辞其咎。

所以,对于医务人员来说,解决医疗卫生的一些问题,首当其冲应该先解决职称的评价体系。这一问题不解决,许多医疗卫生问题的解决方案,都会或迟或早“内卷”化。

因此,也就在那一年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,痛下决心,启动职称制度重大改革。

一些地方积极响应探索,如同当年的安徽小岗村,试水摸着石头过河。

比如,有些省份对卫生技术职称让当地各医院自行评选推举,看做了多少台手术和评价;看接诊了多少患者和疗效;看有多少临床技术创新等等。

而广东更是勇立潮头,对医疗卫生技术进行大刀阔斧改革。2019年,发文规定,对粤东西北地区,取得中级职称连续在基层工作满10年的一些人员紧缺的科室,论文、课题等不作为限制性条件,由基层卫生专业高评委员会,直接认定为基层卫生副高职称。

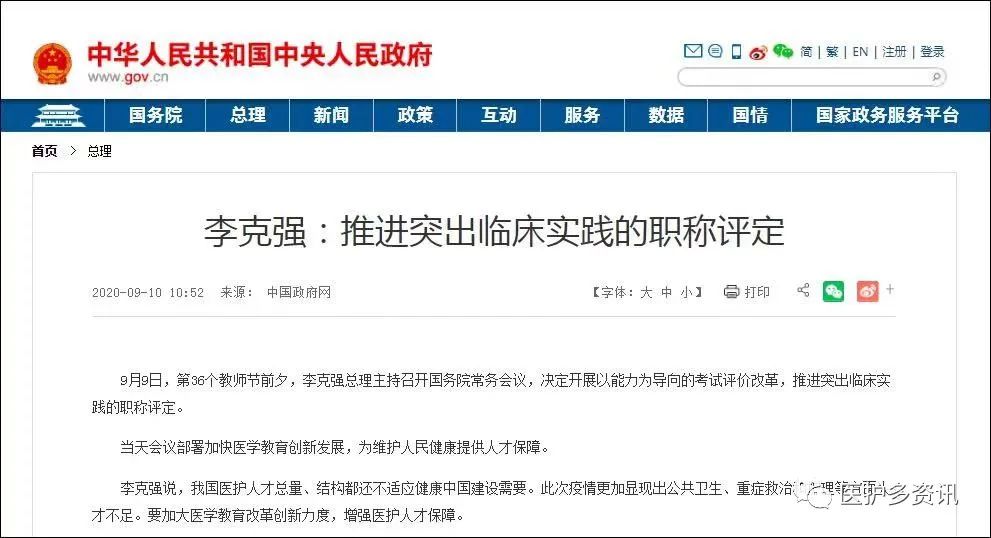

一年之后,2020年9月9日,李克强总理主持召开国务院常务会议,决定开展以能力为导向的考试评价改革,推进突出临床实践的职称评定。

在那次会议上,李克强指出:据我了解,现在医师职称评定没有论文是过不了关的,这是一个“硬杠杠”。所以医生们为了评定职称,把相当多的精力用于写论文上,临床实践反倒少了。而临床医学和其他学科不一样,临床实践和临床病例非常重要。因此,要开展以能力为导向的考试评价改革,推进突出临床实践的职称评定。

随后不久,2020年12月1日,国家人力资源部会同国家卫健委发布了《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见(征求意见稿)》,要求破除唯论文“三唯论”:唯学历、唯奖项、唯“帽子”。

意见提出,要将门诊工作时间、现场工作时间、收治病人数量、手术数量、护理工作时间等作为职称申报条件;将治疗效果、手术难度、手术质量、住院费用等作为重要指标进行量化评价;将临床病案、手术视频、护理案例、流行病学调查报告、应急处置情况报告、科普作品、技术专利等作为业绩成果代表作;对公共卫生类别医师单独制定评价标准,重点考核公共卫生现场处置、技术规范和标准指南制定、健康教育和科普、循证决策、完成基本公共卫生服务等方面的能力。这些职称评定制度改变,无疑更加科学准确的评价卫生专业技术人员的执业能力和技术水平。

半年之后,2021年6月17日,国务院办公厅发布了《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》,进一步明确,对医护人员的职称评价,要突出实践能力业绩导向,鼓励卫生专业技术人员扎根在防病治病的第一线。该文件下发,也意味着今年全国医改要正式实施,医务人员职称评价制度改革,今年必须落地生根!

这无异于一声春雷,惊蛰了伏虫,释放出了利好消息。对广大医务人员来说,无异于又一个“春天的故事”,深刻体现了党和国家务实求真的精神,和对尊医重卫的另一种可贵解读!