一片尿布,让1万多人丢了性命

1854年的8月28日,星期一。

凌晨6点,又过了一个闷热难捱的夏夜,伦敦城里的居民还想多睡会。

路易斯家不满六个月的小女婴开始又吐又拉,她的大便呈绿色水样,喷射状,带恶臭。

母亲莎拉赶忙托人去请医生。

趁女儿还睡着,莎拉蹑手蹑脚地走进宽街40号的地下室,将刚刚洗完尿布的温水倒进粪坑。

一场伦敦噩梦,就此拉开。

图文无关,图源:soogif

01

喷“米汤”的蓝色干尸

星期三,同住在宽街40号的裁缝老G觉得胃不舒服,他以为是食物中毒。

而到了周四,老G开始喷射般地狂吐,并不断拉出带白色颗粒的米汤样大便。

图源:科普短片《霍乱的故事》

周五早上,他的脉搏已经微弱到把不出来。

人还活着,肉体却已经“脱水”成一具蓝色干尸。

皮肤发皱,眼窝深陷,脸上仿佛戴着一张蓝色的粗糙皮革面具,只剩一双眼睛还直瞪瞪的亮着,就像是恐惧中的灵魂,在透过一具尸体向外张望。

一名23岁女孩,发病1小时内的变化。图源:《病玫瑰:疾病与医学插的艺术》

下午1点,老G死了。

而在他病发的三天里,整条宽街已有数百人“腹泻至死”。

在19世纪开端的40年间,这种不明源头,且难以治愈的瘟疫已造成了上百万人死亡。

02

地图上的死亡怪圈

当时的人都认为瘟疫是神的处罚,是土壤中大便和尸体散发出的有毒瘴气侵害了人体。

一位住在宽街西南方向的居民对瘟疫关注6年,却一直对这种瘴气说充满怀疑。

他叫约翰·斯诺,本职工作是一名外科医生。

听说此次瘟疫就在附近,傍晚时分,老诺从家中出发,大步走过空空如也的街道,直奔瘟疫的中心地段,挨家挨户地走访。

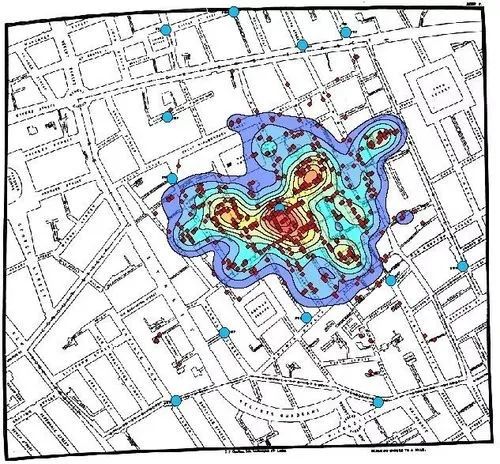

为了方便研究,他将各家的死亡人数记录在一张地图上。

△ 图源:udel.edu

地图画完后,他却在上面发现了几个奇怪的现象:

-

如果是空气传播,死亡范围应该是一个圆,但地图上的圈却七拐八歪,为何死神会莫名地漏过几栋人数众多的房子?(比如北边挤着500个穷人的济贫院,西边有80多个工人的啤酒厂……)

-

居民区的幸存者基本以寡妇、老人为主,这和政府一直宣扬的“穷人容易得病,因为穷人脏”的论断完全相反。

03

寡妇的惨死

当老诺在查看伦敦其他区域的死亡名单时,在离宽街很远的一条街上,一个叫苏珊娜·埃利的寡妇引起了他的注意。

她是这条街上死于瘟疫的第一人。

两天内,家里的仆人、侄女相继死去,但除此之外,方圆几里再无人患病。

苏珊娜的病是哪来的?

为什么得病的只有她家?

老诺突然想到,宽街上有个死伤惨重的工厂,老板也叫埃利。

一打听,苏珊娜·埃利竟是埃利兄弟的母亲。

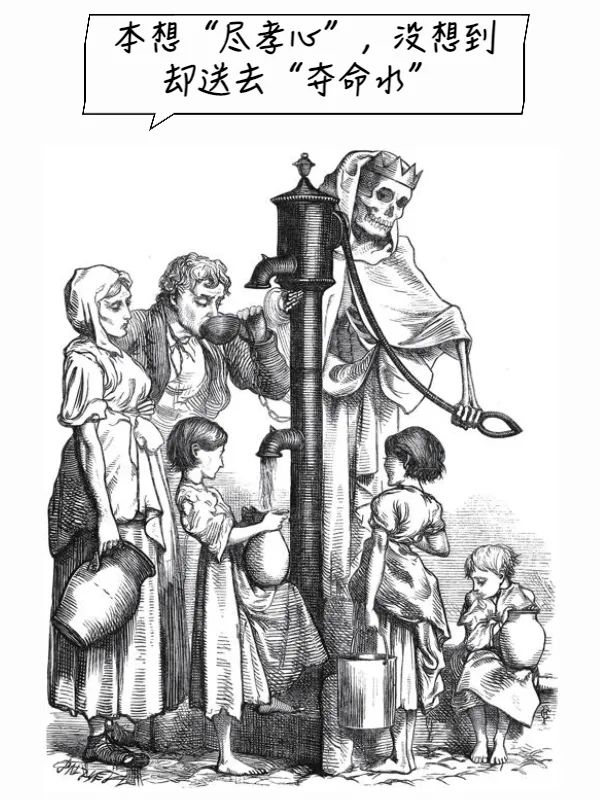

访谈中,两兄弟谈到,为了体恤母亲,两人会定期给她送去宽街井水,而母亲就是在他们最后一次送水后病倒的。

而当老诺继续沿着“水源”这条线调查时发现:

-

那个挤了500个穷人,却几乎无人患病的济贫院有自己的独立水源;

-

啤酒厂的工人几乎只喝啤酒,不喝井水;

-

寡妇、老人幸存者多,是因为她们年老虚弱,独自居住,没力气打宽街井水;

-

离宽街较远的十字街,死去的十几人中:有4人来自同一个家庭,父亲酷爱宽街井水,发病前一晚还托儿子半夜去打水祛热……

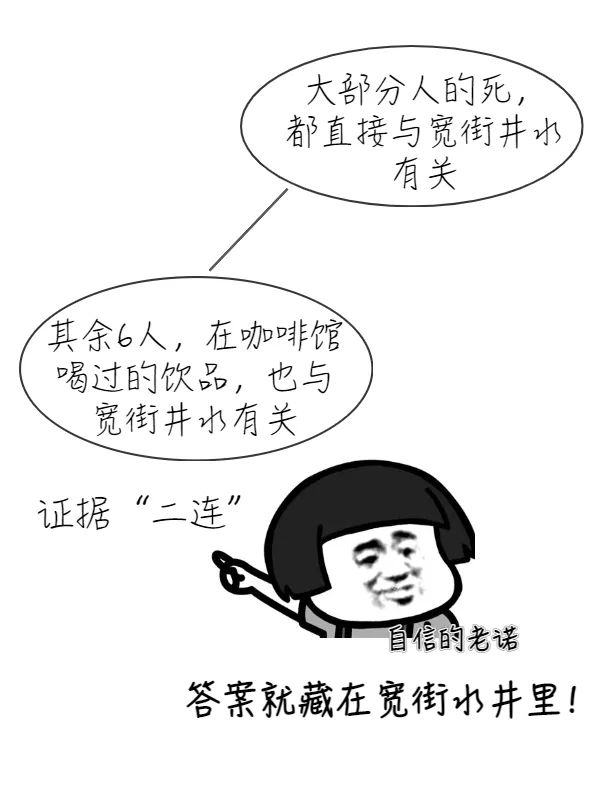

周二的调查结束时,老诺发现周一死去的83人中,只有6人与宽街井水无直接关联。

但在饭后与附近咖啡馆老板的一次聊天中,他再次找到这6人与宽街井水的联系:

-

这几个死者发病前都曾到过这家咖啡馆,并且都点过一种叫冰冻果子露的新型饮品。

-

这款饮品好喝的秘诀就在于,使用了甘甜的宽街井水调制。

一天之内,老诺已经有充分证据证明:

宽街水井就是这次不明原因污染的来源。

而污染的源头,很有可能是瘟疫病人的体液。

04

牧师的质疑

周四,老诺在地区会议上公布了自己的发现。

理事会并不相信,宽街水一直以清澈甘甜著称,怎会有毒?

但在确凿的证据面前,他们哑口无言。

周五,也就是9月8日,宽街水泵的把手被拆下,瘟疫逐渐得到控制。

△ 宽街水泵把手被拆,图源:网络

但在事后,当地一位牧师提出质疑:

如果是病人体液污染了水源,那随着病人增多,井水也应该越来越“毒”!

但为何在周一之后,拆除水泵之前,宽街发病的人数就已经下降?

11月,街道对宽街水井的一次检测结果,解开了他的疑问。

调查发现:

水井“未与任何排水管、下水道相连,不存在有大量污物进入水源的可能”。

也就是说,并不是所有人的体液都能进入水井。

按流行病学的说法,存在一个零号病人(也是就第一个得传染病并开始散播的病人)。应该就是他的体液,通过某种不为人知的方式进入了水井……

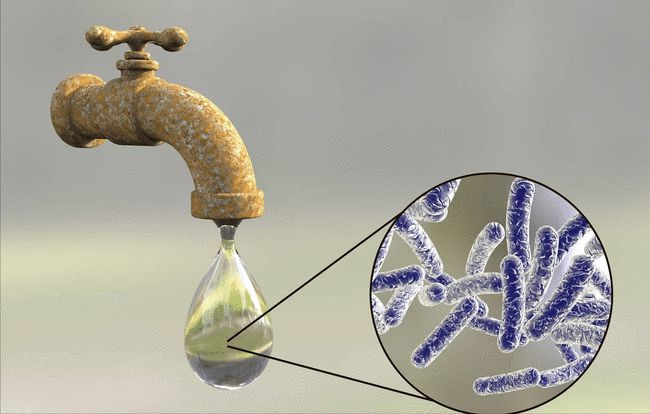

△ 被污染的水,传播疾病,图源:网络

05

被污染的土壤

到底是谁污染了水井?

宽街医疗档案中的一条信息引起他们的注意:

“9月2日,五月大的女婴,死亡前四日开始腹泻,衰竭而死”。

而这个女婴,正是在开头提到的,宽街40号,莎拉家的女儿。

她的患病时间是8月28日,早于这次宽街瘟疫的所有病人。

老诺立即召集工人检测宽街40号的粪坑,也就是莎拉倒女儿尿布水的那个粪坑。

工人们发现化粪池外不远就是宽街水井。

自此,真相大白。

莎拉女儿体内的瘟疫病菌,正是从这里进入水井,进入宽街乃至伦敦近千人的肠道中。

图源:果壳

9月19日,在女儿死去后的第17天,她的爸爸,一位年轻的警察也死于瘟疫。

他撑了11天,最终还是把他的妻子一个人孤零零地扔在了这个满目疮痍的街道。

在这场瘟疫中,伦敦共有1万多人丧生。

而这正是当时世界上最可怕的瘟疫之一——“霍乱”。

△ 霍乱患者的惨状,图源:网络

06

“烧开”的大粪

但即使如此,老诺的发现仍然没能改变当时社会的主流认知。

《柳叶刀》甚至公开嘲讽他执迷不悟:

“他对水井的爱好走得太远了,已经掉井里爬不出来了”。

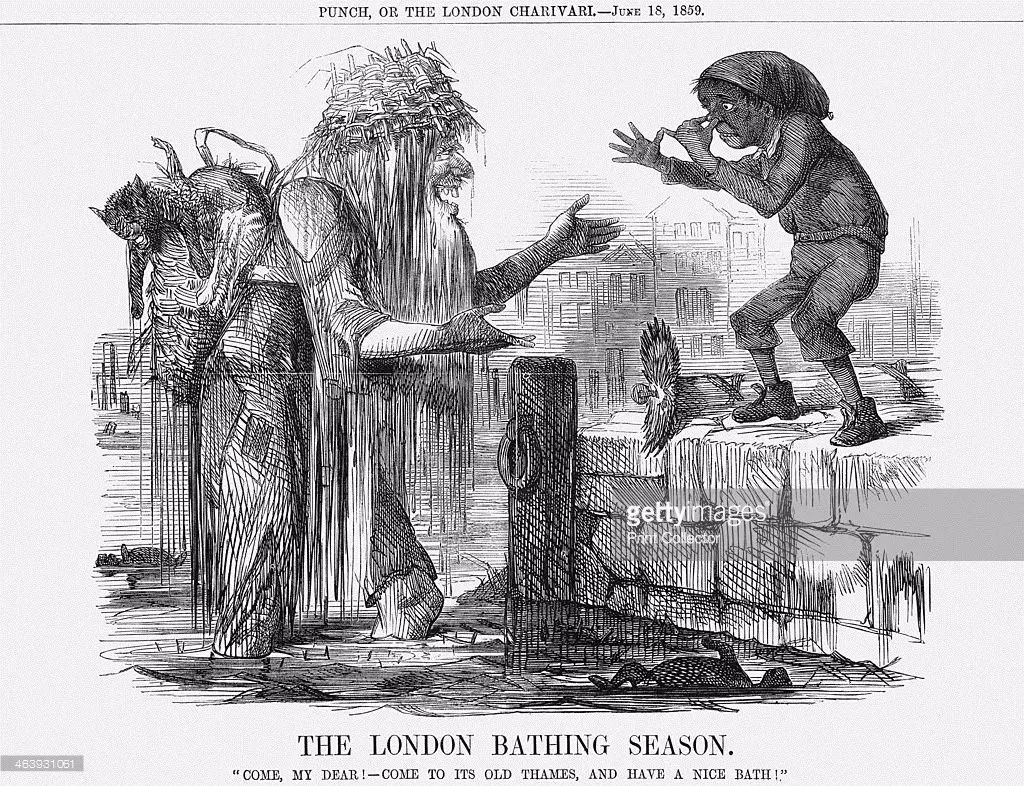

直到1858年那个酷热的6月,泰晤士河的温度飙近40°C,河里的大粪仿佛烧开了一样,恶臭盈天,弥漫全城,史称“伦敦大恶臭”。

图源:gettyimages

但在统计当月死亡人数时,政府却发现各项瘟疫死亡率竟和往常一样,这完全打脸了他们一直坚持的“越臭病越多”的瘴气论。

如果老诺知道了,一定会立马写份报告,再次证明他的观点。

但他没机会了。

6月10日,正当大恶臭在泰晤士河上演绎得如火如荼之际,老诺在办公室修改论文,突发中风去世,时年45岁。

而《柳叶刀》的讣告中只是轻描淡写的说他是一位著名医师,丝毫没提到他对霍乱的贡献。

△ 约翰·斯诺 1813-1858,图源:blog.cartodb.com

好在,在大恶臭的刺激下,伦敦政府终于开启了一项19世纪最伟大的工程:

-

耗时6年,建设长达1800英里的伦敦下水道系统。

-

1897年,英国首次使用氯气给水管网消毒。

自此,伦敦再也没有受过霍乱的袭击。

160多年后,伦敦宽街已经大变样,只有一家酒吧留存至今,只是名字变了,叫“约翰斯诺”。

在酒吧的门前,有一口缺了把手的黑色水泵。

△ 布劳维克大街(曾经的宽街)的霍乱水泵复制品和 John Snow 酒吧

图源:UCLA fielding school of public health

就是这口小小的水井,推动了整个伦敦,乃至世界的改变。

07

隐身的福尔摩斯

和老百姓聊天、画地图、看数据。

详细记录疾病在人群中的分布,福尔摩斯般分析其内在规律。

就是靠这种方法,约翰·斯诺挽救了无数生命

他是世界上最早使用流行病调查研究方法的人,被誉为“流行病学先驱”。

哪怕在科技如此发达的今天,流调工作依然还在以这种传统的方式继续。

在160多年前的那场瘟疫中,老诺以一己之力查出霍乱元凶。

如今,无数疾控人依然奔走在前线,像先辈约翰斯诺一样,依靠着专业的知识和敏锐的大脑,抽丝剥茧,追踪传染源,第一时间切断传染链条。

没人知道我们还需要多久才能真正战胜新冠病毒,也不知道下一个传染病会在什么时候爆发。

但毫无疑问的是,在一次又一次与传染病斗争的过程中,

总有这么一群人,时刻准备着为守护公众健康,挺身而出。

关于老诺的几个小细节补充(滑动查看):

参考资料:

1、死亡地图/ [美] 史蒂芬·约翰逊 著;译者: 熊亭玉 ——电子工业出版社,2017.01

2、追踪霍乱,170年前英国医生的流行病学调查 / 朱石生著 ——法人杂志2020年第五期

-End-

「有用就扩散」

来源:“深圳疾控”微信公众号

热门新闻

科室导诊| 看病不知道挂哪个科?对症找科室避免入坑!

涉及疫情传播风险!深圳培训机构被立案调查!南山1街道新增防范封控区

孩子,妈妈曾经也是个孩子

明码标价的卵子,毁掉多少女孩的一生

年纪轻轻腰老疼?原来是“它”在作祟……