大牌医生热衷承接药物临床试验,其实谁在做?后果是什么?

医学界

2023/07/25

阅读数:3.3万

眼下,国内的一些药物临床试验中,医生不做临床研究,而是把工作交给专业背景较弱的研究协调员(CRC)和临床研究监查员(CRA),已经成了一大怪现象。如果仔细查看药物临床试验这一长链条的每一环节就会发现,这是一个复杂的系统性问题,板子不应该打在那些CRC、CRA上。究其根本原因,“与现在的医院补偿机制、管理体制、医疗服务价格扭曲、医生培养制度等深层次问题密切相关。”

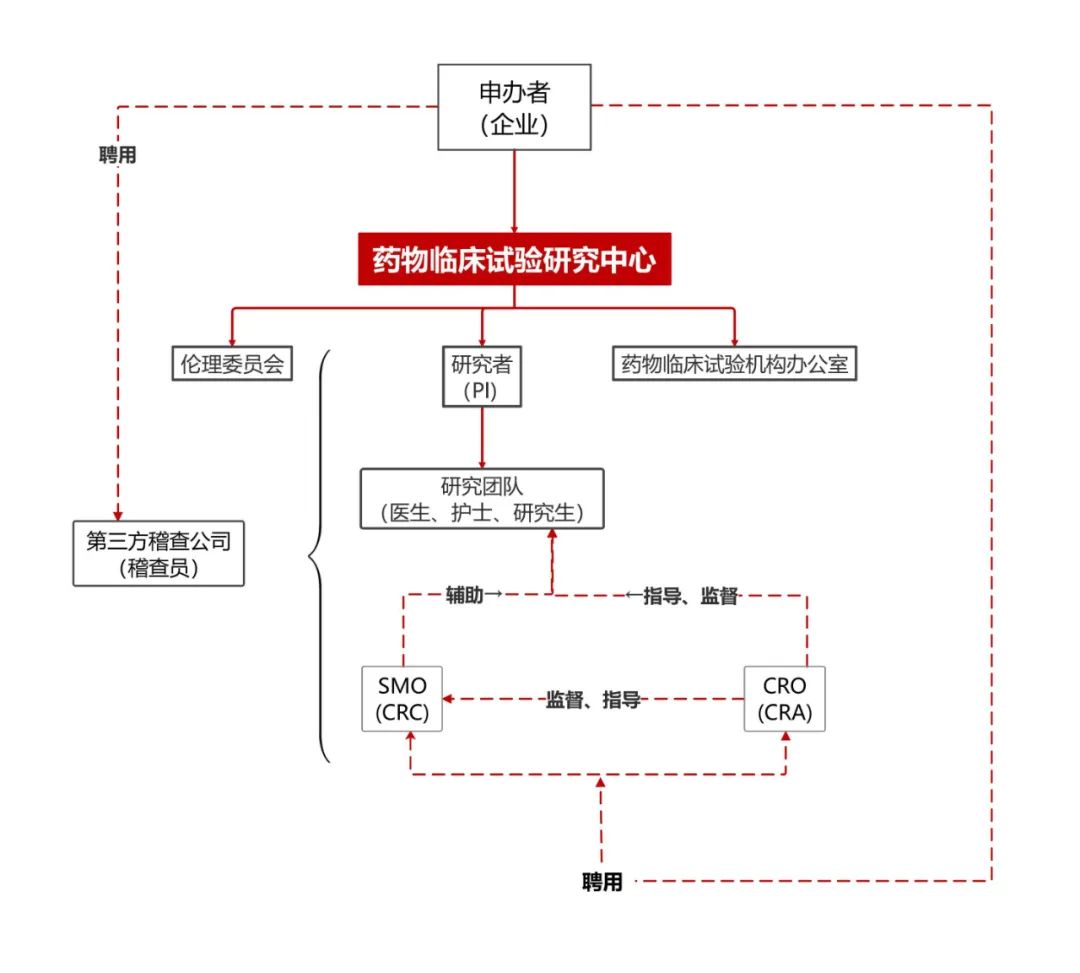

药物临床试验主要环节示意图。制图:吴小飞;美编:赵静

图源:锐景

图源:锐景

就质量把关上,多名受访者都提到研究机构伦理审查委员会的独立性问题。“有句法谚说的好,任何人不能成为自己案件的法官。”王岳说,无论是研究者还是伦理审查委员会的委员,实际都是受雇于研究机构,这使得这类行为的规范性缺乏一定的公信力。

参考文献:

1、《药物临床试验质量管理规范》;

2、《药物临床试验机构监督检查办法(试行)(征求意见稿)》;

3、基于临床试验现场管理组织行业发展的临床研究协调员管理现状分析

4、公立医院临床研究协调员的现状与创新管理模式探索_刘裕

5、新版GCP下的临床研究协调员管理模式优化探讨_雷凯

6、医疗机构临床研究协调员的管理现状_侍培培

7、中、印、澳药物临床试验实施现状与监管对比研究_薛桂琴

来源:医学界

责编:钱 炜

编辑:赵 静

热门新闻

科室导诊| 看病不知道挂哪个科?对症找科室避免入坑!

不知道挂哪个科?小六来告诉你

涉及疫情传播风险!深圳培训机构被立案调查!南山1街道新增防范封控区

福田区教育局 关于立案调查深圳市童创文化艺术有限公司 违规开展线下培训的通告 深圳市童创文化艺术有限公司位于福田区新洲九街嘉葆润金座的童创美术教学点于2022年2月12日至2月

孩子,妈妈曾经也是个孩子

还未有你之前,妈妈也是个孩子!

明码标价的卵子,毁掉多少女孩的一生

晚安心语名医推荐 晚安心语特地为大家精选了几位在 妇科疾病 方面有着 丰富临床经验 的名医,需要 挂号或线上咨询 的朋友可以抢先预约。 北京的朋友戳下图 立即预约/咨询 广州

年纪轻轻腰老疼?原来是“它”在作祟……

现代年轻人 腰不好的可是越来越多了 (嘿,想啥呢) 不少人年纪轻轻 却天天喊着 我这条老腰哦 稍微一动就腰酸屁股痛 感觉身体被掏空 一疼起来 除了叫妈 啥都做不了 为啥呢? 肾透