识别二维码或者扫码

关注公众号

识别二维码或者扫码

关注公众号

人生最怕“大起大落”,心脏受不了“大悲大喜”。

但如果你的心情突然被强行绑上了“过山车”,会是什么体验?

2个多月前,《杭州男子从殡仪馆打来电话:能不能写写我们的天才儿子》一文在全网刷屏。

金晓宇和父亲金性勇,图片来源:《杭州日报》

在老父亲金性勇眼中,儿子金晓宇是命运多舛的翻译天才。6 岁时被玩具枪打伤了一只眼睛,高中辍学后被诊断为双相情感障碍。但他在家人的支持下坚持完成学业,获得了浙江大学英语系的自考毕业文凭。

在一次偶然的机会下,金晓宇开始尝试在家做翻译。他用 6 年时间又自学了德语、日语,并以平均每年2本的速度,在10年间翻译了20多本书,题材涵盖小说、电影、音乐、哲学等多个领域。

去年,当金性勇的老伴去世后,他来到《杭州日报》讲述关于儿子的一切,这位耄耋老人和他翻译“天才”儿子的故事广泛流传。

很多人在为之落泪的同时,也第一次知道了一种被误认为是“天才病”的精神障碍——

双相情感障碍。

何为双相?时而狂躁,时而抑郁,双重折磨。

图片来源:soogif.com

3月30日是世界双相情感障碍日,一起来了解这种疾病。

01

情绪“忽高忽低”“大起大落”

可能是双相情感障碍

一个人陷入抑郁时,情绪低落;一个人躁狂时,冲动易怒……人的情绪是不断波动的,但有些情绪如果超出了正常的波动范围,有可能预示着患上了“双相情感障碍”。

双相情感障碍是一种躁狂和抑郁交替发作的情感疾病,也叫“躁郁症”。患者会长期受到情绪反复的折磨,还有自残、自杀的风险。因其有抑郁发作的典型特征,常被误诊为抑郁症。

通常所说的双相情感障碍,包括双相I型障碍和双相II型障碍两种:

双相I型障碍:至少有过1次躁狂发作和反复发作重性抑郁

双相II型障碍:反复发作的重性抑郁和轻躁狂

02

什么时候得去看医生?

1. 有抑郁和躁狂的表现

抑郁发作时,闷闷不乐,对什么都提不起兴趣,浑身乏力,思维反应迟钝,自怨自艾

躁狂发作时,心情愉悦,思维活跃,口若悬河,精力充沛,冲动易怒

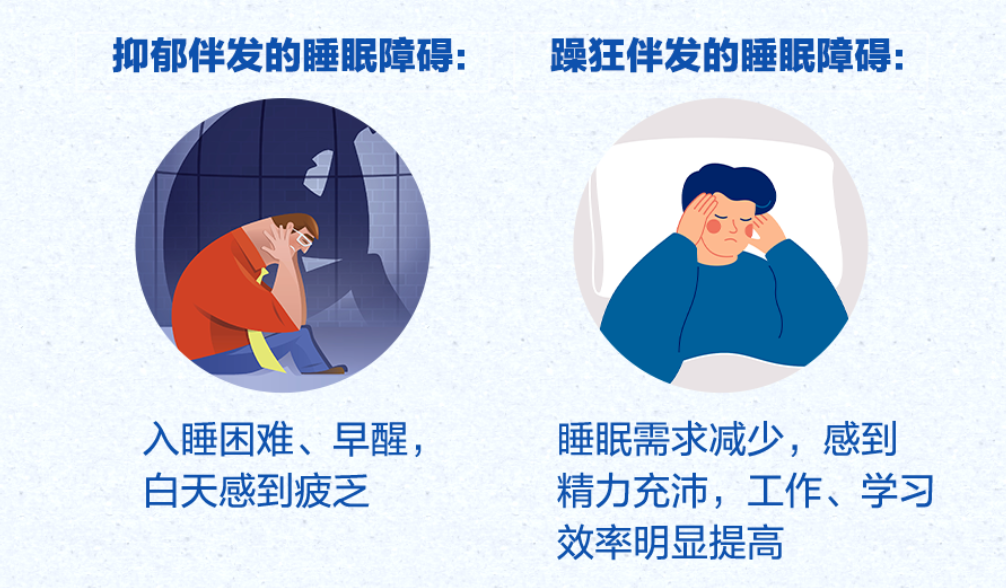

2. 伴有睡眠障碍

▽

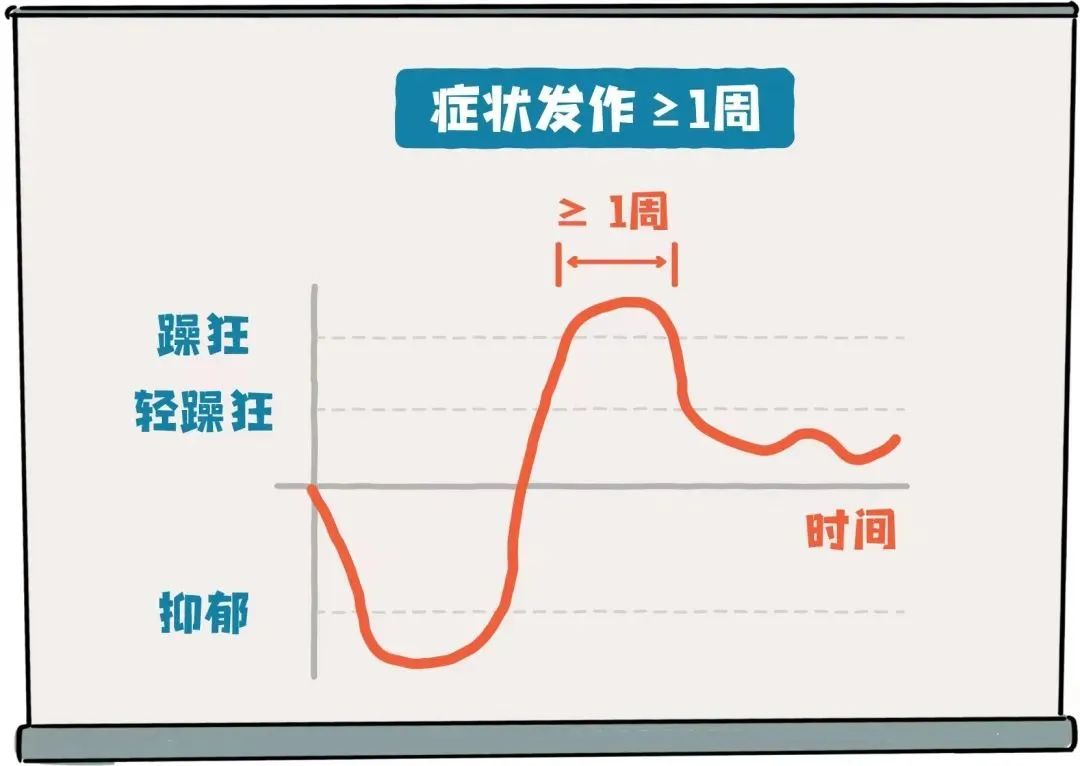

3. 状态持续1周及以上

抑郁表现持续两周以上

躁狂表现持续一周以上

▽

4. 工作生活都明显受阻

不能好好学习、工作,与他人交往困难等

03

别乱传了

这不是“天才病”!

虽然轻躁狂状态能激发创造性,然而,多数患者并非“天才”。

患者处于轻躁狂状态时,思维敏捷性高,工作效率和创造性会被极大激发。著名政客丘吉尔、艺术家梵高等人都曾患有此病,这种病也被不少人成为“天才病”。

但绝大多数患者并无过人天分,不仅没有金晓宇那样的语言天赋“加持”,发病时还会引发酗酒、药物滥用、自杀等社会问题,双相情感障碍是一种高复发、高致残、高自杀和高共病率的精神疾病。

04

积极治疗

完全可以过上正常生活

双相障碍几乎会终身反复发作,且发作频率高,应坚持长期治疗。

综合治疗

可使用药物来调整患者情绪,还可配合一定的物理、心理和危机干预治疗,全方位帮助病人恢复健康

家属共同参与

家属、家庭要给予支持和配合,如监督服药、观察治疗是否存在副作用、适当调解家庭内容部人际关系等

只要积极治疗,完全可以控制病情、减少复发,过上正常健康的生活。

图片来源:soogif.com

05

双相障碍≠抑郁

误诊后果很严重

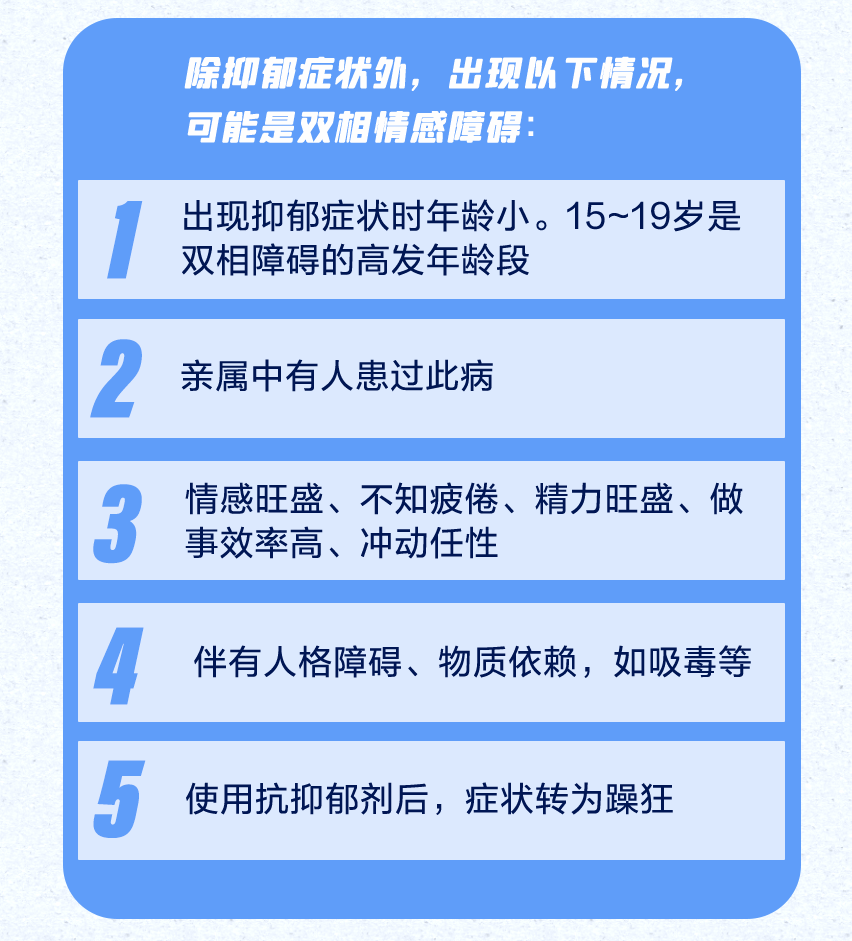

多数病人第一次发病时表现为抑郁情绪,容易被误诊为“抑郁症”。若长期使用抗抑郁药治疗,反而会诱发躁狂,使发作频率增加。

如何辨别?

▽

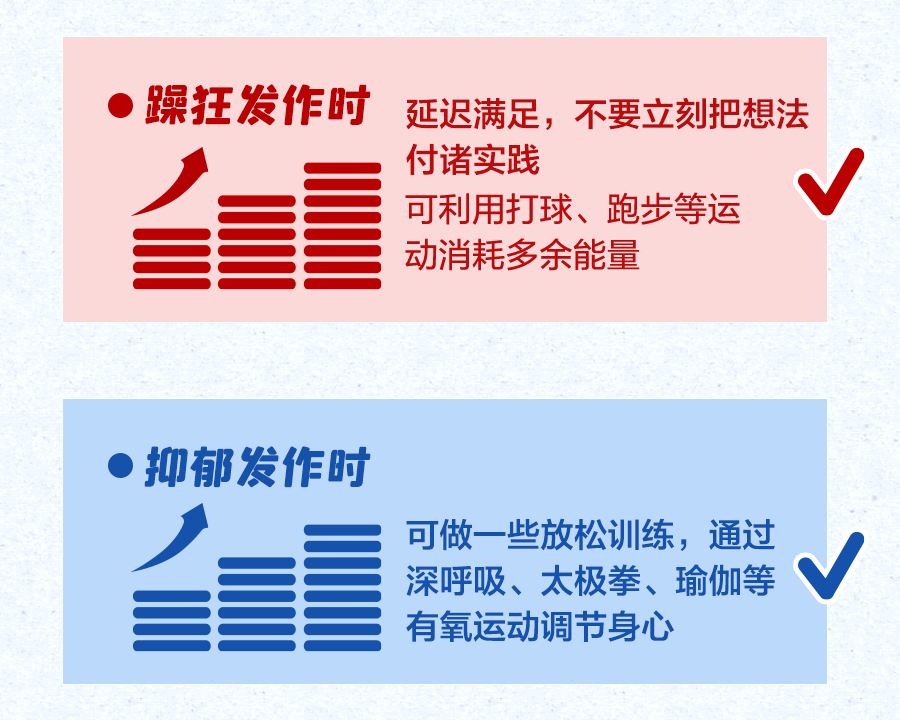

怎样缓解他们去情绪?

▽

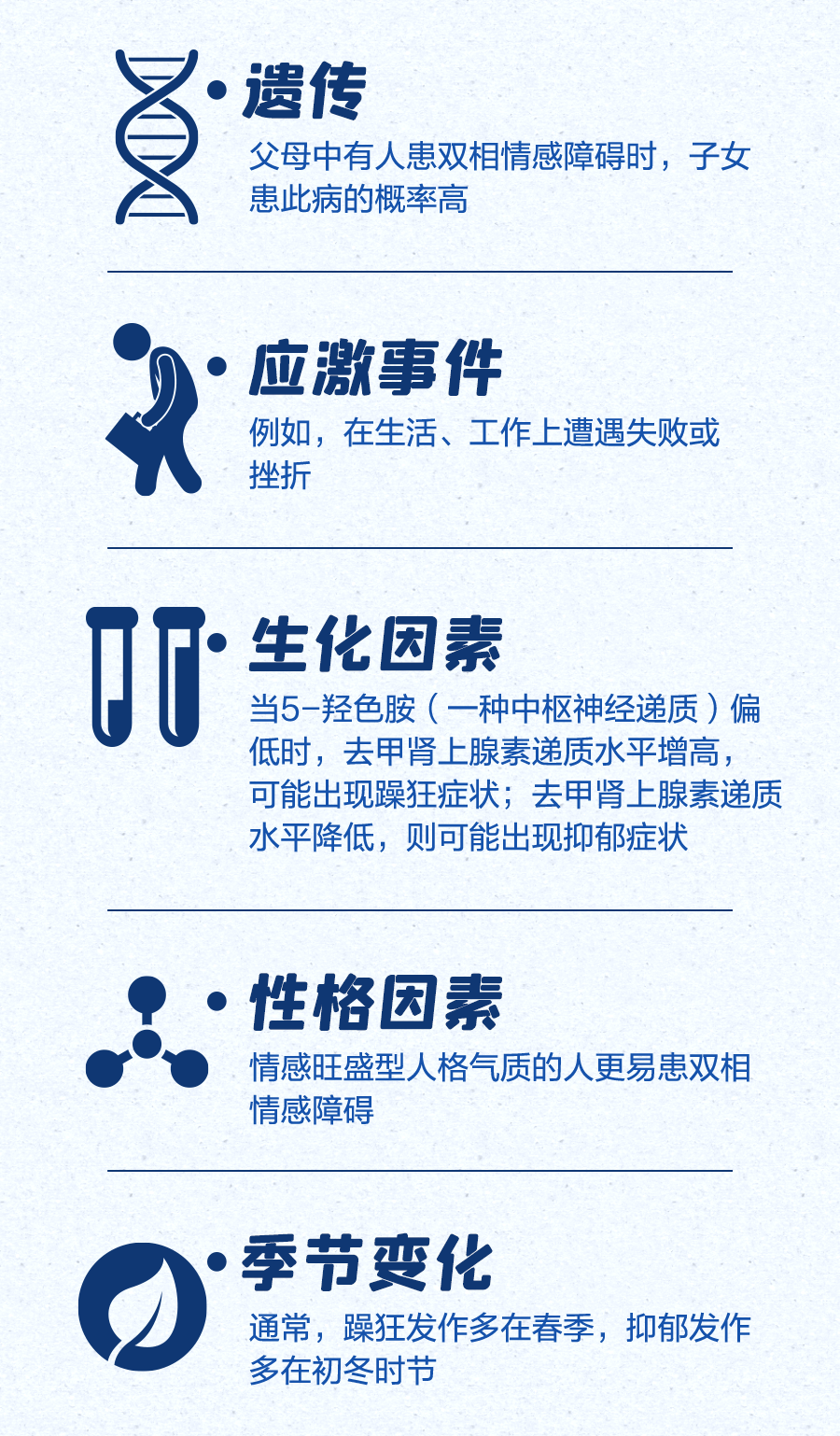

这些是重要诱因

▽

图片来源:giphy.com

06

怎么预防孩子患上“双相”?

若孩子遭受、目睹重大创伤事件,需要及时进行心理危机干预——

让孩子表达出负面情绪,真诚接纳、共情,给予信任感和安全感

引导孩子对可能出现的心理和行为有正确了解与认识,减少自责心态

给予足够的陪伴和鼓励,减少说教,认可其长处

一起运动,合理释放内心负面情绪

若病情加重,要及时就诊

图片来源:soogif.com

-End-

「有用就点在看」

信息来源:“央视新闻”微信公众号