识别二维码或者扫码

关注公众号

识别二维码或者扫码

关注公众号

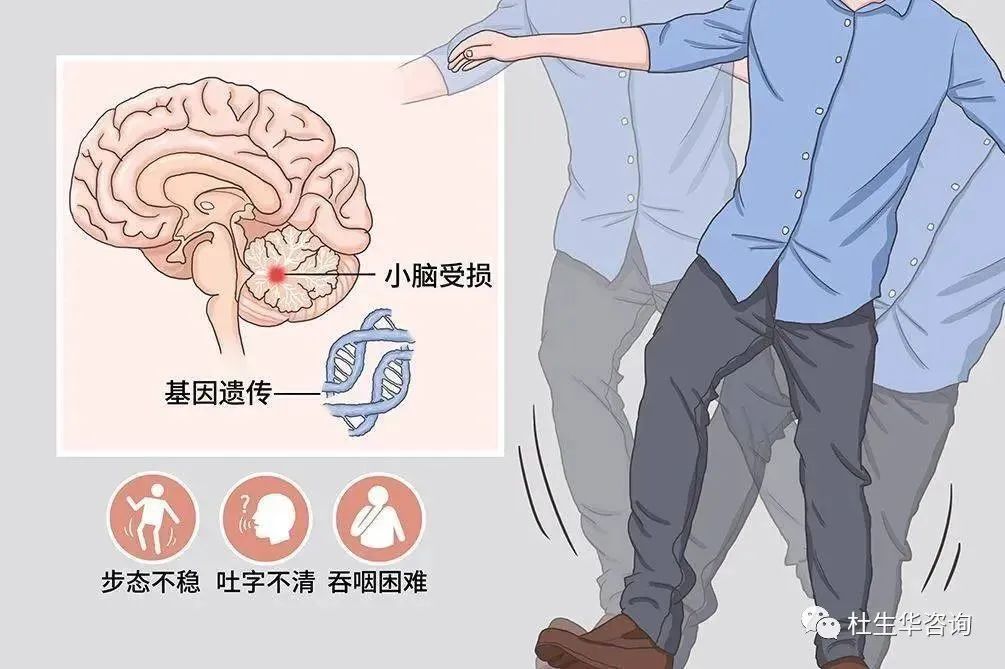

有这样一群罕见病患者,他们每天走路跌跌撞撞,甚至最后只能依靠轮椅,因为走路异常,被称为企鹅病,学名脊髓小脑性共济失调。

接下来介绍一下脊髓小脑性共济失调

脊髓小脑性共济失调

1

疾病概述

脊髓小脑共济性失调(Spinocerebellar degeneration, SCA),是一组常染色体显性遗传的神经系统退行性疾病,以进行性共济失调为主要表现。

SCA病理上主要累及小脑,常伴有浦肯野纤维丢失,也可累及脊髓、脑干及周围神经。SCA的全球发病率为1/100000-5/100000,不同地区具有差异。

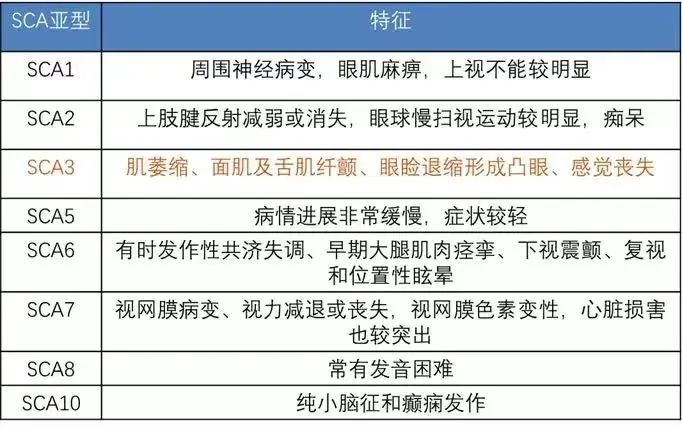

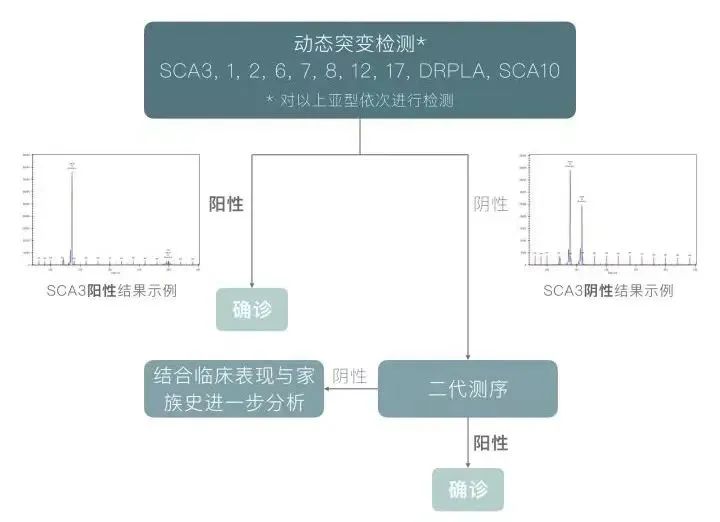

依据致病染色体、基因位点与编码产物的异常,按发现的时间顺序编号,SCA可分为40多种。在我国SCA3最常见,占SCA的60%-70%,其次为SCA2、SCA1、SCA6、SCA7等。SCA各亚型临床表现极为相似又各有特征,单纯依靠临床表现和影像学检查进行确诊和分型十分困难。因此,进行基因检测已经成为SCA分型及确诊的金标准。

2

发病机制

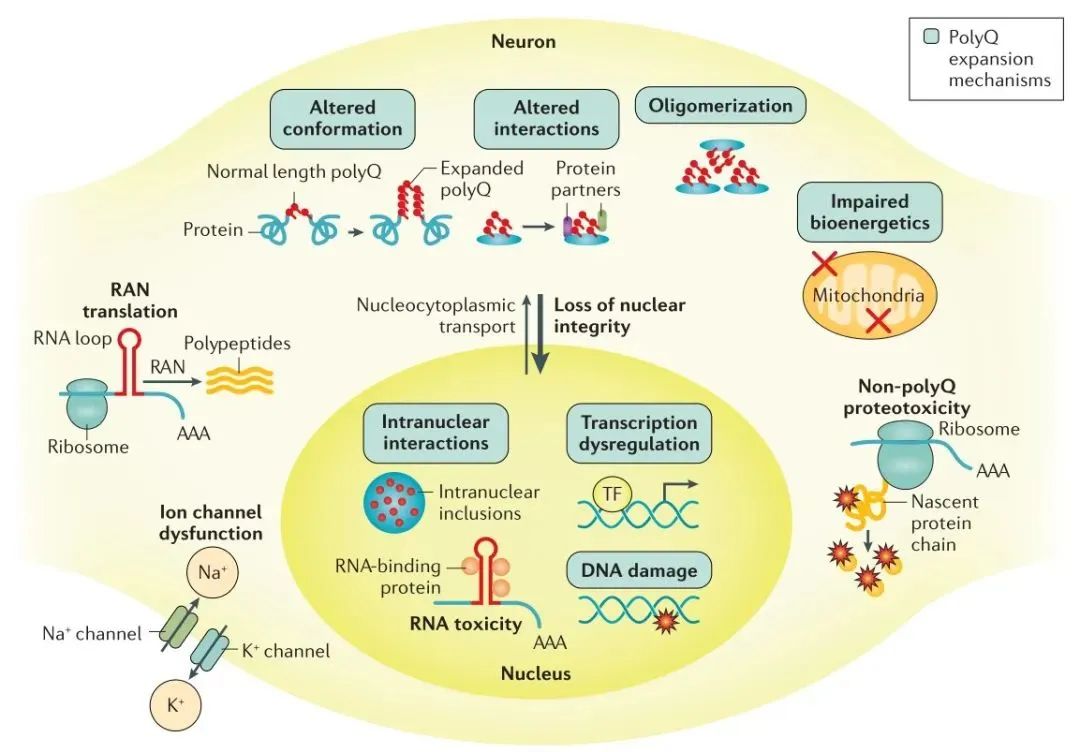

SCA的发病机制尚不明确,主要有以下几种可能:

1.蛋白毒性:突变型蛋白容易构象异常并聚集,招募正常蛋白在细胞内形成聚集体。通过多种机制使细胞内的蛋白平衡破坏而产生不同的下游途径。

2.RNA毒性:在细胞核内,SCA与RNA结合蛋白螯合,干扰正常剪接,产生RNA毒性。

3.离子通道功能障碍:编码离子通道或调节通道活性的基因发生突变。

4.生物能量受损:突变型蛋白影响线粒体结构和功能,从而影响生物能量产生。

5. 核完整性丧失:细胞核结构和功能均受到破坏,其中包括基因表达失调、DNA修复受损、核浆运输被破坏等。

6. 其他:近年来,在重复扩张疾病中发现一种非ATG介导的RNA翻译,形成易于聚集的多肽,而这种翻译存在于一些SCA中,但RNA翻译在SCA中存在何种作用尚不明确。

3

临床表现

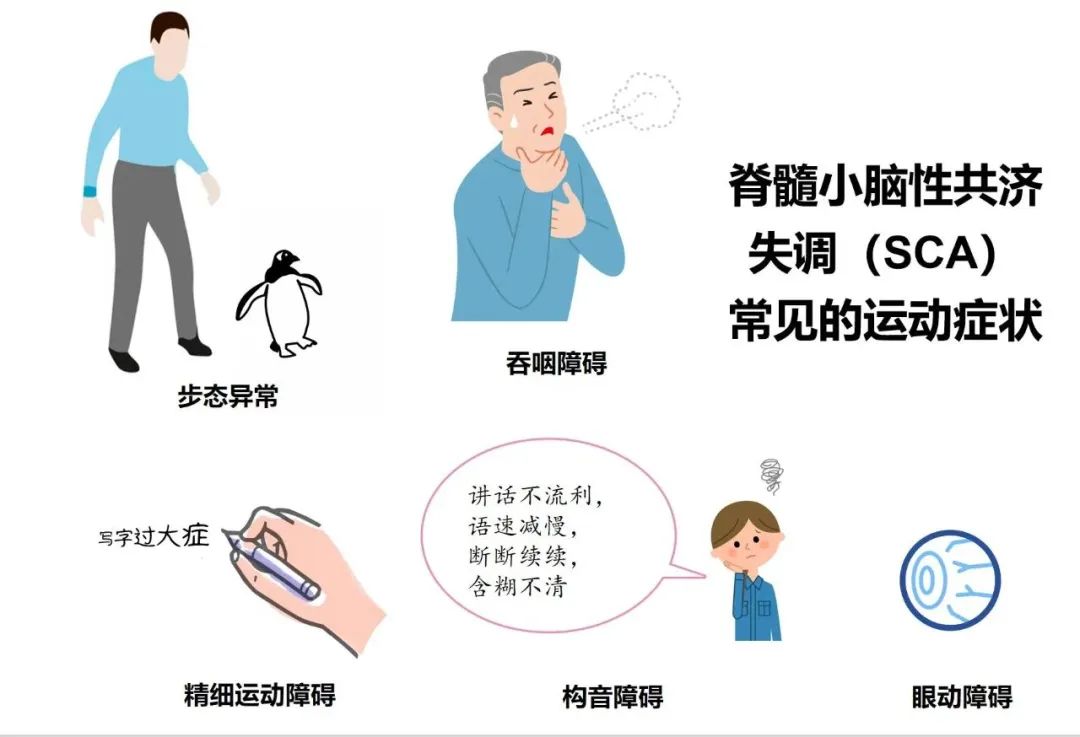

初期:走路时步履不稳,肢体摇晃。动作反应迟缓及准确性变差。

中期:说话时发音含糊不清,无法控制音调,眼球转动不平顺,影像容易产生“重叠”。肌肉不协调感加重,无法写字。有时感到吞咽困难,进食容易呛咳。

晚期:说话极不清楚,甚至无法语言。肢体乏力,不能站立,需靠轮椅代步。理解能力逐步下降,最后失去意识,昏睡不醒。

不同的表型在临床表现上存在一些差异。

4

诊断

依靠临床表现、影像学检查和基因检测。

1.临床表现:首先表现出来的是下肢走路异常,慢慢会合并一些其它症状,比如双手笨拙、肌张力障碍、视神经萎缩、眼球震颤,部分患者会有认知功能减退等症状。

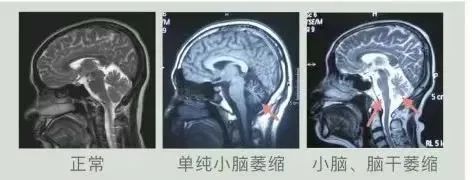

2.影像学检查:CT或MRI显示小脑萎缩,有时伴脑干萎缩,PET检查可见小脑、脑干、枕叶代谢降低等。

3.基因检测:由于脊髓小脑性共济失调基因突变类型较多,目前明确的致病性基因突变就有数十个,所以基因检测能够明确辅助判断SCA的具体分型,我国最常见的SCA亚型为SCA3,能够占到所有常染色体显性遗传SCA的51.1%~72.5%。SCA3致病基因为ATXN3,在基因的10号外显子中,CAG三核苷酸重复次数异常增多,导致具有神经毒性的蛋白质大量堆积,从而引发疾病。

5

治疗

目前SCA最新的治疗方法,主要集中在基因治疗和干细胞治疗两个方面。但这两个方面的研究或治疗,目前主要集中在临床试验或者是动物实验水平。目前尚无能有效阻止或减缓SCA进展的治疗方法,临床主要以对症支持治疗为主。SCA的治疗是涉及多学科的综合治疗,每种SCA都需要特定的治疗方案。

1、基因治疗:是指将人的正常基因或者有治疗作用的基因通过一定方式导入人体靶细胞,以纠正基因缺陷或者发挥治疗作用,从而达到治疗疾病的目的。然而目前这种方法还没有在临床上得到进一步的证实。

2、干细胞治疗:干细胞移植手术已在国内临床上相继开展,其基本原理为诱导多能干细胞分化为神经干细胞,替换受损细胞,并通过旁分泌作用为神经传导提供更好的微环境。但其有效性和安全性还有待于进一步观察研究。