识别二维码或者扫码

关注公众号

识别二维码或者扫码

关注公众号

最近我留意到高中母校,在校庆之际推出了「真人图书馆」活动。

其实是邀请各届校友重返校园,向学弟学妹们分享职场经历,让他们提前看看未来可能会走的路。

我马上报名了。这不就是我以前的梦想吗,毕业后还能回高中讲故事。

在地铁上花了 5 分钟写下自己的行业、公司以及内容领域。5 分钟后,活动负责老师发来一句:

“好的。可以发一下教育背景吗?”

那时我坐着扶手电梯,准备通往写字楼。退出对话框,我看了看上一期建筑师行业的专场,分享嘉宾分别是上海交大、同济大学、英国卡迪夫大学毕业……

我沉默了。

没想到我都高中毕业 9 年,出来工作 5 年了,还会有这样一种,发自内心的学历自卑。

感觉好奇怪啊。

我毕业于广州大学,在广州高校里排 5 名开外。2012 年我参加高考时,它还是一所二本高校,近几年刚刚迈入重本的门槛。

照理说,这也还好吧,有什么好自卑的。

但我想到的是,自己即将要回去分享的地方。

顺德一中,是一所省内名校,重本率很高。当时在一个 50 人的文科班里,我常年处于 37、38,抑或是 42、43 的排名。

简单来说,就是那种天天被老师盯着,要努力冲上重本线,不给母校拖后腿的“后进学生”。

但我的数学成绩实在太差了,常年在及格线附近徘徊。

后来甚至连见到数学老师都有 PTSD,害怕她把我喊到办公室教育。远远看到她抱着一沓试卷走过来,我就赶紧躲到楼下架空层。

以及,在一所 90% 的人是学霸的学校里,就连请教同学都会变成一件羞耻的事。

有一次我拿着一道数学大题,去问班上跟我关系很好的同学。她先是看了我一眼,然后低下头来开始从一个最简单的公式给我讲解——

我相信 17、8 岁的少年,这样的眼神绝对没有恶意。但还是觉得有点难过。

甚至都有点恨我爸妈,为什么在生我的时候不多生几颗数学细胞。

那时候的恐惧和自卑,太纯粹了,纯粹到就算回过头来,我都不敢责怪那年 17 岁的自己。

因为我躲着数学老师,跟后来进入职场,干活干不好,得躲着领导。本质上是一样的。

为什么会这样呢?我很困惑。

时常有朋友跟我说,别自卑啊。你不也是靠自己成为了一名自媒体作者吗,也能靠爱好养活自己了啊。

但我说,不是这样的。

试想一下,一个在自己镇上可以排前 3 名的人,到了高中的成绩榜上,要从密密麻麻的排名最后才能找到见自己的名字。

那种无力感,就像一颗石子投进大海。你说每一颗石子都是公平的,都可以激起同样的水花。

但我原本是在水潭边的一颗石子,为何要让我投向大海?

写这篇文章,也不是想讨论教育内卷这些老生常谈的话题,我是想说:

有些年少时的阴影,我们以为是阴影,但它其实是隐没在海水中的冰山。

无论我们这艘船开了多远,总会有那么一两次,一头撞在这样尖锐凌厉的冰山上面。

而此刻毕业 9 年,以为自己有一点点资格以“学长”的身份重返母校做分享时,我已经忍不住担心:

台下那一群以清北、中暨为升学目标的学弟学妹,在听到我的开场介绍后,可能都会在心里浮起一个大大的问号——

我为什么要听一个广大毕业的人叨叨比比呢?

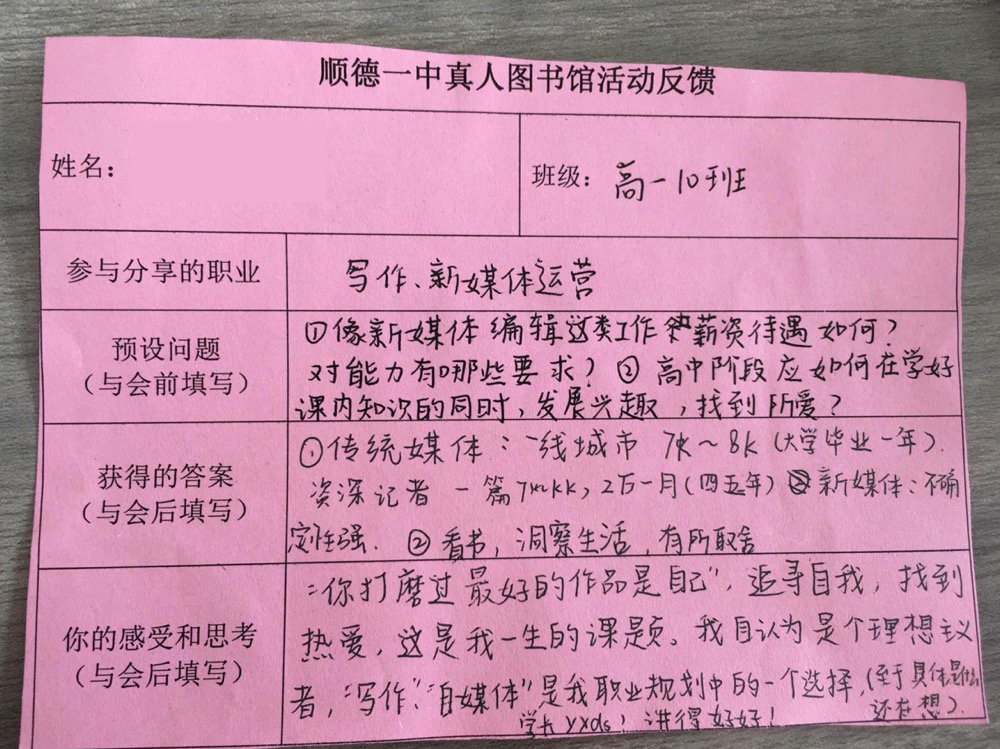

在刚刚过去的周末分享里,我把这样的顾虑,坦诚地公开在学弟学妹们面前。

我说,我很害怕,你们会看不起我。他们嘻嘻哈哈地笑了。

我看到,表情都很开心。

于是我一边照着准备好的课件讲下去,一边在脑海里急速运转一个问题:

他们的笑代表了什么?是真的看不起吗?又或者是,他们觉得我在开玩笑。

直到我提起,高一那年我写了一篇 5000 字的短篇小说《盲》,拿给我当时的语文老师看,他觉得差点意思就抛到一边了。

但我觉得自己写得真的好,我没有放弃,等到我升到高二,再把它交给我新的语文老师看。老师看完之后,就让我去参加全省的现场作文比赛了。

在那个比赛里,我拿了第一名。把很多省内名校的高材生都甩在后面了。这是我学生时代最能“吹”的一个荣誉。

现场一片惊呼。他们是真的惊讶,眼神里带有某种坚定的羡慕。

我说,过得比较好的人,对朋友说什么都像是指责。

比如说,一个数学考了 150 分的同学拍着你的肩膀安慰说,没事的。你是不是很无语,甚至想揍他?

“对对对……”同学们都笑得很开心,纷纷认同。

原来他们并不会看不起我。当他们知道我是一个会在自习课上偷偷看小说的“学长”,会厚着脸皮跟老师说“我想去参赛”,最后还能拿到好成绩时,我跟他们站在同一阵营上,去讽刺那些比我们强还不自知的人们。

他们便获得了最纯粹的鼓舞。

原来,28 岁的我早就不相信那些励志故事了,而 17 岁的他们,正正是爱听励志故事的年纪。

所以我,是应该来这里分享的。

我在心里默默为自己壮胆。

在准备这次分享的前几个深夜里,我听完了一个播客。「Steve说」邀请了华东政法大学文伯书院教授,杜素娟老师。

她在节目里提到两个观点:

“应试教育下,再好的学生也会认为自己很差劲。”

“中国传统的儒家文化教会我们'见贤思齐',现代人的价值思维却慢慢衰退成'出人头地'。”

我一边听,一边默默地在心里点头。原来我那些所谓的学历自卑的情绪,都是因为,我将自己置身于外界苛刻的评价体系里了。

我将苛刻的社会想象成大海,所有人都只能在自己的航线上,孤独地提防着某座海底冰山的出现。

太没有安全感了。

就像我认定“只有高学历校友,在高中母校才有话语权”,而否定了自己包括学历、职业成就在内的所有优点。

这是一种很可惜的,内化成内心的自我攻击。

难怪我们这一代人,努力到 12 年教育后的结婚生子人生阶段后,忽然就不知道该为什么而斗争了。

应该在学生时代就要被解决的自卑,其实是不知道何时会突然出现的死症。

那天我和 Blake 聊天,聊到这个“现代人的海底冰山”话题。

他很老实地对我说,自己每一次去北京出差。看到一些做传统媒体、做深度人物报道的“同行们”,也会有一种类似冰山一样的自卑情绪。

因为尽管我们做出了自己在行业内的成绩,但在从小接触的价值体系里,自媒体给人的感觉就是相对“低级的”、“幼稚的”、“不成气候的”。

“可是我能怎么办?还是要硬着头皮去交流啊,我做好我所有的准备,就算被说幼稚,也是一种成长啊。”

那一刻,我们达成了共识。这个萦绕在我心里的问题,原来是一种社会/职场/同龄人的通病。

而以上内容,我都通通分享给学弟学妹啦。

我说,不管你们考多少分,排第几名,你们都觉得自己还不够好,对不对。

他们:“对!”

我说:“不要这么想!不要!”

哄堂大笑。

虽然不知道他们有没有听懂,但至少在老师发给我的会后反馈里,我看到了真诚的夸赞。

谢谢他们的不嫌弃。:)

“原来这位大龄学长说的话,有那么一些些值得听听哦。”

-

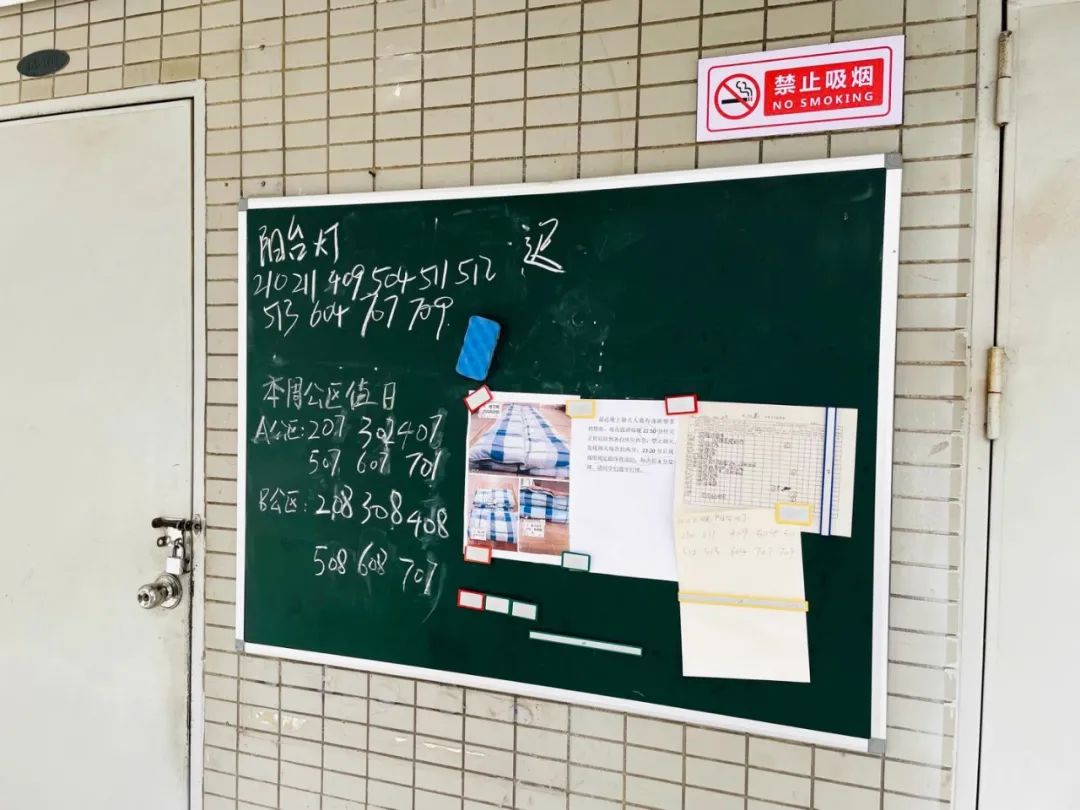

重返母校,正值 110 周年生日。

而我也想起,今年 3 月份、5 月份,我参加了两场高中同学聚会。聚会上,大家都特别放松地说起自己正在做的事情。有人在做老师、有人在做研究、也有人和我一样在广州打着一份工。

吃着一份烧烤,笑着和大家碰一杯啤酒时,我忽然不太记得,他们都是哪些学校毕业的了。更不用说,他们当时在学校里的成绩如何。

唯一可以肯定的是,不断有人结婚生子,不断有人换着工作,也不断会有人,缺席这样的高中同学聚会。

那晚我离开同学家,在小区门口等滴滴时,一个同学开车驶出小区,摇下车窗问要不要载我一程,他绝对是出于好意,但我还是笑着摆摆手,说我的车快到了。

“下次见!”

我知道要是上了车,那一路,我们难免会聊到近况,聊到往事,聊到我们在晚自习下课后讲老师的八卦,以及我们曾经为某次模拟考的选择题争得面红耳赤。

现在如果再经历一次,我不会再拒绝了。

我已经准备好面对我的自卑啦。

那座海底冰山本就不存在。

刘静 深圳大学总医院

梁彩电 悦富圆心理宝安中心(总店)

健康160